多様な働き方と保育の未来

スポットワークが変える保育の現場

保育の現場は今、大きな転換期を迎えています。長年の課題である慢性的な人材不足に対し、タイミーなどに代表されるスポットワーク(単発・短時間雇用)が新たな働き方として台頭してきたからです。この流れは、人手不足に悩む保育園と、多様な働き方を求める保育士双方のニーズに応える形で広がりを見せています。しかし、その一方で、子どもたちの健全な成長を第一に考える時、この新しい働き方が抱える課題にも目を向ける必要があります。

「スポットワーカーの現状」

スポットワークで働く保育士の現状は一様ではありません。育児中のベテラン保育士は、子どもが園に行っている時間や、家庭の都合に合わせて無理なく働けるメリットを享受しています。「フルタイムでの復帰は難しかったけれど、この働き方ならブランクを埋めながら、少しずつ現場に慣れることができる」と話す声は多いです。

スポットワークで働く保育士の現状は一様ではありません。育児中のベテラン保育士は、子どもが園に行っている時間や、家庭の都合に合わせて無理なく働けるメリットを享受しています。「フルタイムでの復帰は難しかったけれど、この働き方ならブランクを埋めながら、少しずつ現場に慣れることができる」と話す声は多いです。

「多様化する保育士のキャリア」

また、専門性を高めるために複数の園で働くことを選ぶ人もいます。それぞれの園が持つ独自の保育方針や、異なる年齢の子どもたちと関わることで、自身のスキルや視野を広げ、キャリアアップにつなげようとしているのです。彼らにとってスポットワークは、単なる収入の手段ではなく、自己成長のための能動的な選択肢となっています。

一方で、安定した生活を求めてフルタイムで働きたいが、勤務先の人間関係や業務内容に悩みを抱え、スポットワークを渡り歩く若手保育士も存在します。彼らは「一度正職員で働いたが、休憩も取れないほどの激務や、先輩保育士との関係に疲れてしまった。スポットなら人間関係の悩みも少なく、自分のペースで働ける」と語ります。しかし、不安定な収入や、職場に深く関われないことへの孤独感を感じることもあります。ある保育士は「毎日違う園に行くと、子どもたちの名前を覚えるだけで精一杯です。子どもたちと深い関わりを持てないことに、やりがいを感じられなくなる時がある」と、複雑な心境を吐露しています。

一方で、安定した生活を求めてフルタイムで働きたいが、勤務先の人間関係や業務内容に悩みを抱え、スポットワークを渡り歩く若手保育士も存在します。彼らは「一度正職員で働いたが、休憩も取れないほどの激務や、先輩保育士との関係に疲れてしまった。スポットなら人間関係の悩みも少なく、自分のペースで働ける」と語ります。しかし、不安定な収入や、職場に深く関われないことへの孤独感を感じることもあります。ある保育士は「毎日違う園に行くと、子どもたちの名前を覚えるだけで精一杯です。子どもたちと深い関わりを持てないことに、やりがいを感じられなくなる時がある」と、複雑な心境を吐露しています。

「保育園と保護者の本音」

この状況は、保育園側にも複雑な影響を与えています。人手不足の穴を一時的に埋められることは大きなメリットです。運動会や発表会など、一時的に多くの人手が必要な行事の際にも、スポットワークは非常に重宝されています。しかし、利用する園は「スポットワーカーはあくまでもサポート役」という考えを強く持っています。子どもの安全や、保護者とのコミュニケーションといった重要な責任は、正規職員や常勤職員が担わざるを得ないからです。園長先生は「スポットワーカーに任せられる業務は、お昼寝中の見守りや、遊びの見守りなど、補助的な業務に限定しています。日々の情報共有や安全確認は、常に常勤職員が責任を持って行っています」と話します。

この状況は、保育園側にも複雑な影響を与えています。人手不足の穴を一時的に埋められることは大きなメリットです。運動会や発表会など、一時的に多くの人手が必要な行事の際にも、スポットワークは非常に重宝されています。しかし、利用する園は「スポットワーカーはあくまでもサポート役」という考えを強く持っています。子どもの安全や、保護者とのコミュニケーションといった重要な責任は、正規職員や常勤職員が担わざるを得ないからです。園長先生は「スポットワーカーに任せられる業務は、お昼寝中の見守りや、遊びの見守りなど、補助的な業務に限定しています。日々の情報共有や安全確認は、常に常勤職員が責任を持って行っています」と話します。

「期待と不安の狭間で」

このような状況は、保育の質の維持という点で新たな課題を生んでいます。子どもにとって最も重要なのは、特定の大人との愛着関係を築き、情緒的に安定した環境で過ごすことです。しかし、スポットワーカーが日常的に入れ替わる状況では、この愛着形成が困難になる可能性が指摘されています。ある保護者は「毎日違う先生が来るので、子どもが保育園に行くのを嫌がるようになった」と不安を口にします。また、子どものアレルギーや発達状況など、個別の情報をスポットワーカーにどこまで共有し、理解してもらえるかという安全性への懸念も尽きません。現場の保育士は、スポットワーカーへの業務説明や情報共有に時間を取られ、本来の子どもと向き合う時間が削られるというジレンマに直面しています。

このような状況は、保育の質の維持という点で新たな課題を生んでいます。子どもにとって最も重要なのは、特定の大人との愛着関係を築き、情緒的に安定した環境で過ごすことです。しかし、スポットワーカーが日常的に入れ替わる状況では、この愛着形成が困難になる可能性が指摘されています。ある保護者は「毎日違う先生が来るので、子どもが保育園に行くのを嫌がるようになった」と不安を口にします。また、子どものアレルギーや発達状況など、個別の情報をスポットワーカーにどこまで共有し、理解してもらえるかという安全性への懸念も尽きません。現場の保育士は、スポットワーカーへの業務説明や情報共有に時間を取られ、本来の子どもと向き合う時間が削られるというジレンマに直面しています。

「根本的な解決策の不在と未来への展望」

本来、保育の質の向上は、保育士が心身ともに余裕を持って子どもと向き合える環境を国や自治体が主導して整えるべきものです。保育士の給与改善や、ICT※を活用した業務効率化、そして職員配置基準の見直しなど、根本的な問題解決に向けた取り組みは進められているものの、その効果が現場に浸透するにはまだ時間がかかります。その間、スポットワークはあくまで「応急処置」として機能しているのが現状です。

本来、保育の質の向上は、保育士が心身ともに余裕を持って子どもと向き合える環境を国や自治体が主導して整えるべきものです。保育士の給与改善や、ICT※を活用した業務効率化、そして職員配置基準の見直しなど、根本的な問題解決に向けた取り組みは進められているものの、その効果が現場に浸透するにはまだ時間がかかります。その間、スポットワークはあくまで「応急処置」として機能しているのが現状です。

しかし、スポットワークは、保育士の働き方を多様化させ、潜在保育士の復帰を促す可能性を秘めています。これを一時的な対処療法に終わらせず、保育の質の向上につなげるためには、園側、スポットワーカー、そして保護者、三者間の協力が不可欠となります。園はスポットワーカーを単なる人手ではなく、チームの一員として迎え入れ、丁寧なオリエンテーションや情報共有を徹底する必要があります。スポットワーカーも、限られた時間の中で最大限の責任感を持ち、積極的にコミュニケーションをとることが求められます。そして保護者も、この新しい働き方の現状を理解し、園との対話を密にすることで、子どもたちの安心と安全を確保していく必要があります。保育の未来は、新しい働き方をいかに保育の質と両立させていくかにかかっています。

しかし、スポットワークは、保育士の働き方を多様化させ、潜在保育士の復帰を促す可能性を秘めています。これを一時的な対処療法に終わらせず、保育の質の向上につなげるためには、園側、スポットワーカー、そして保護者、三者間の協力が不可欠となります。園はスポットワーカーを単なる人手ではなく、チームの一員として迎え入れ、丁寧なオリエンテーションや情報共有を徹底する必要があります。スポットワーカーも、限られた時間の中で最大限の責任感を持ち、積極的にコミュニケーションをとることが求められます。そして保護者も、この新しい働き方の現状を理解し、園との対話を密にすることで、子どもたちの安心と安全を確保していく必要があります。保育の未来は、新しい働き方をいかに保育の質と両立させていくかにかかっています。

※ICTは、「Information and Communication Technology」の頭文字をとった略語で、日本語では「情報通信技術」。スマートフォンでのやり取り、Web会議システム、クラウドサービスの利用、教育現場でのタブレット活用など。

真相はこれだ!関生事件 無罪判決!【竹信三恵子の信じられないホントの話】20250411【デモクラシータイムス】

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

動画閲覧できます ココをクリック

増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国

勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――

朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。

1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。

なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合潰しが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。

◆主な目次

はじめに――増補にあたって

プロローグ

第1章 「賃金が上がらない国」の底で

第2章 労働運動が「犯罪」になった日

第3章 ヘイトの次に警察が来た

第4章 労働分野の解釈改憲

第5章 経営側は何を恐れたのか

第6章 影の主役としてのメディア

第7章 労働者が国を訴えた日

エピローグ

補章 反攻の始まり

増補版おわりに

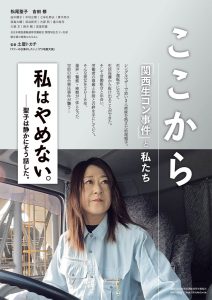

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たちこの映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれているお問い合わせはコチラ ココをクリック

ー 公判予定 ー

| 11月18日 大津第2次事件 大阪高裁(判決) |

14:30~ |

|---|