フィンランドの教育に学び、実現に向けて行動を

フィンランドは教育の質が高い国と言われています。フィンランドではどんな教育が行われているのでしょうか。

「人生観の知識」

ヘルシンキ大学非常勤教授の岩竹美加子さんは、「フィンランドで小学校から高校までを対象にした選択科目に『人生観の知識』があります。教科書や教材、授業内容から、日本とフィンランドの教育に対する考え方の違いが見えてきます。『人生観の知識』は日本の『道徳』に相当する科目です。しかし自分自身の人生観を持ち、自分らしく生きることを励ます点で、大きな違いがあります。『人生観の知識』で取り上げる基本的な問いに、『良い人生とは何か』『社会はどうあるのが良いか』などがあります。答えを探すためには、深い思考や知識、教養が必要になります」。

ヘルシンキ大学非常勤教授の岩竹美加子さんは、「フィンランドで小学校から高校までを対象にした選択科目に『人生観の知識』があります。教科書や教材、授業内容から、日本とフィンランドの教育に対する考え方の違いが見えてきます。『人生観の知識』は日本の『道徳』に相当する科目です。しかし自分自身の人生観を持ち、自分らしく生きることを励ます点で、大きな違いがあります。『人生観の知識』で取り上げる基本的な問いに、『良い人生とは何か』『社会はどうあるのが良いか』などがあります。答えを探すためには、深い思考や知識、教養が必要になります」。

「世界人権宣言」

「私が見学した高校の授業では『良い人生のために必要なものは何か』が課題でした。身近にあるものから考えようと、スマホが取り上げられていました。生徒たちは、新しいスマホを買って古いのをポイ捨てするアニメなどを見て、スマホは必要かどうか、グループで話し合います。先生は『良い人生』を考えるためのポイントとして、ギリシャの哲学者、世界人権宣言、アメリカの心理学者など多様な考え方があることを紹介しました」。

「私が見学した高校の授業では『良い人生のために必要なものは何か』が課題でした。身近にあるものから考えようと、スマホが取り上げられていました。生徒たちは、新しいスマホを買って古いのをポイ捨てするアニメなどを見て、スマホは必要かどうか、グループで話し合います。先生は『良い人生』を考えるためのポイントとして、ギリシャの哲学者、世界人権宣言、アメリカの心理学者など多様な考え方があることを紹介しました」。

「過剰な消費を促す資本主義への批判」

「この授業で示された批判的な視点は、広告が際限なく消費の欲望を刺激すること、スマホ産業ためにアフリカの人たちが悪条件で働き、搾取されていることです。最後に先生は、生徒に『自分の欲望をつくるものは何か』と問いかけました。そこには過剰な消費を促す資本主義への批判が含まれています」。

「自分のことを決める自由、評価・尊重されること」

「授業を通じて、『良い人生のために必要なもの』として生徒たちが三つに絞ったなかの一つは『自分のことを決める自由、評価・尊重されること』でした。授業では、幅広い視野から、さまざまな視点と知見が提供され、そこから生徒自身が選択し、考えることが重視されています。アプローチの方法も非常に多面的です。フィンランドの教育に関する考え方を端的に表した科目の一つだと思います」。

「平等・子どもの権利・ウェルビーイング」

「フィンランドの教育庁と各自治体の教育計画には、あらゆる差別の禁止、『一人ひとりの子どもは、あるがままにかけがえのない』ことが書かれています。フィンランドの教育は、『平等』『子どもの権利』『ウェルビーイング(心身ともに心地よい状態)』の3つに要約できます。大学まで教育が無償なのは、すべての子どもに平等な教育と、平等な出発点を保障するためです。一人ひとりの生徒に寄り添うために、小中学校では20~25人のクラスで先生2人、アシスタントが1人程度配置されています。フィンランドの学校では学力テストも、偏差値もありません。教育と競争は別物であり、教育に競争を持ち込むことを嫌います」。

「フィンランドの教育庁と各自治体の教育計画には、あらゆる差別の禁止、『一人ひとりの子どもは、あるがままにかけがえのない』ことが書かれています。フィンランドの教育は、『平等』『子どもの権利』『ウェルビーイング(心身ともに心地よい状態)』の3つに要約できます。大学まで教育が無償なのは、すべての子どもに平等な教育と、平等な出発点を保障するためです。一人ひとりの生徒に寄り添うために、小中学校では20~25人のクラスで先生2人、アシスタントが1人程度配置されています。フィンランドの学校では学力テストも、偏差値もありません。教育と競争は別物であり、教育に競争を持ち込むことを嫌います」。

「国家の責任だと考えている」

「子どもの『ウェルビーイング』のためには、遊んだり、休憩したりする時間も大切にしています。日本で夜10時ぐらいまで塾に通う子どもがいるのは、親自身、長時間労働が当たり前になっているからではないでしょうか。人々に『ウェルビーイング』を保障することは個人の責任ではなく、国家の責任だと考えている点も日本とは違います」。

「批判的思考を持つこと」

「『人生観の知識』の教科書には、批判的思考を持つことや、『アクティブ(活動的)な市民』になることの重要性が書かれています。批判とは否定することではありません。言われたことをそのまま信じるのではなく、まずは疑ってみる。そこから新しい考えや発想が生まれると考えられています。先生も生徒が批判的思考を持つことを奨励しています」。

「子どもの権利条約・子どもの意見表明権」

「民主主義を維持し発展させるためには、アクティブな市民が欠かせません。フィンランドでは小学校から『子どもの権利条約』を学びますが、その第12条に『子どもの意見表明権』があります。学校でも参加民主主義を重視し、子どもたちに促しています。若者たちは日常的に『おかしい』と思ったことに声をあげ、運動にも参加します。人々の他者への高い寛容性、柔軟な思考は、フィンランドの教育が生み出した財産だと感じます」。

「民主主義を維持し発展させるためには、アクティブな市民が欠かせません。フィンランドでは小学校から『子どもの権利条約』を学びますが、その第12条に『子どもの意見表明権』があります。学校でも参加民主主義を重視し、子どもたちに促しています。若者たちは日常的に『おかしい』と思ったことに声をあげ、運動にも参加します。人々の他者への高い寛容性、柔軟な思考は、フィンランドの教育が生み出した財産だと感じます」。

「フィンランドの教育に学び、実現に向けて行動する」

人生観の知識をはじめ幅広い視点・知見を提供し生徒自身が選択し深める、世界人権宣言、子どもの権利条約、資本主義批判など、岩竹さんの話には学ぶことが多くあります。私たちは、自分らしい生き方を育むフィンランドの教育に学び、それを実現するために行動することが求められているのではないでしょうか。

明治大学文学部を卒業し、7年間の会社勤めののちアメリカに渡り、ペンシルベニア大学大学院民俗学部博士課程を修了した。早稲田大学客員准教授、ヘルシンキ大学教授等を経て、現在は同大非常勤教授(Dosentti)を務める。1991年よりフィンランドで暮らしている。著書、「フィンランドの教育はなぜ世界一なのか」「フィンランドの高校生が学んでいる人生を変える教養」など。

明治大学文学部を卒業し、7年間の会社勤めののちアメリカに渡り、ペンシルベニア大学大学院民俗学部博士課程を修了した。早稲田大学客員准教授、ヘルシンキ大学教授等を経て、現在は同大非常勤教授(Dosentti)を務める。1991年よりフィンランドで暮らしている。著書、「フィンランドの教育はなぜ世界一なのか」「フィンランドの高校生が学んでいる人生を変える教養」など。 全日本建設運輸連帯労働組合近畿地方本部

執行委員長 垣沼陽輔

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

執行委員長 湯川裕司

2月26日、京都地方裁判所(第2刑事部、川上宏裁判長)は、京都事件のいずれの公訴事実についても犯罪の証明がないとして、被告人とされた関生支部の湯川裕司委員長と武建一・前委員長の両名に対し無罪の判決を出した。

京都事件は、ベスト・ライナー事件、近畿生コン事件、加茂生コン事件の3つの事件(公訴事実は4件)を併合した刑事裁判である。関生支部のストライキ活動などを金銭目当ての企業恐喝行為に見立てるなどして、警察と検察が正当な労働組合活動を犯罪扱いして捜査、起訴したのがこの事件だった。

しかし、京都地裁判決は、関生支部が産業別・職業別労働組合であることや、生コン業界の構造と京都地域における労使関係の経緯をふまえて、たとえばベスト・ライナー事件については、関生支部がストライキをおこなった経緯と目的、その態様をきめ細かく事実認定した。そのうえで、ストライキは京都協組が申し入れた企業閉鎖に伴う解決金支払いと雇用保障要求という「労働問題についての協定内容の履行を求めるもの」であり、労働問題を解決するという目的以外の目的を主としておこなったものであるとか、労務の不提供又は平和的な協力要請を超えるような態様での脅迫的な言動があったものではなかったとして、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知、すなわち脅迫に該当するとは評価できないとして検察官の主張を退けた。

判決はまた、「そもそも、ストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に予定されているものであるし、そうした意味で使用者がストライキを避けたいと考えることは当然の前提となっているといえる」との確立した労働法理に立脚したまっとうな判断を示したうえで、京都協組の経営者らが関生支部の十数年も以前のストライキ以来「畏怖の念を抱いており、そのような畏怖に乗じて、ストライキや力を背景に自らの要求に応じさせるスキームを確立していた」などとする検察官の主張を一蹴した。

他の近畿生コン事件、加茂生コン事件についても、検察官の主張はことごとく退けられている。京都地裁判決は証拠をもとに公正な判断を示したものと評価したい。検察は判決を真摯に受け止め、控訴を断念すべきである。

この無罪判決は、膨大な証拠をもとに説得的な立証と弁論を組み立てた弁護団の熱意と労力、そして、粘り強い支援活動をつづけてくださった支援者のみなさま、無罪判決を求める署名活動に賛同してくださった学者、文化人、ジャーナリストのみなさま、各労組・団体のみなさまのご尽力の賜物にほかならない。厚く御礼申し上げたい。

「関西生コン事件」の一連の刑事裁判で出された無罪判決は、これで7件のべ19人となる。無罪を主張してきた組合員はのべ39人であることをふまえれば、すでに半数近くが無罪となったことからすれば、大阪広域協組と警察・検察が一体となって仕組んだのが「関西生コン事件」であることがさらに明確になったといえる。

私たちはこの無罪判決を糧にさらに反撃を組織していく決意である。

本日2月26日、京都地方裁判所第2刑事部は、関生支部の武前委員長・湯川現委員長に対して、ベスト・ライナー事件(企業閉鎖に伴う解決金要求が恐喝)、近畿生コン事件(企業倒産の際の工場占拠に関する費用要求が恐喝)、加茂生コン第1事件(就労証明書交付要求が強要未遂)、同第2事件(企業閉鎖に伴うプラント解体やミキサー車1台譲渡要求が強要未遂・恐喝未遂)のすべてについて、無罪を言い渡した。

判決の無罪理由は、加茂生コン第1事件について会社事務所で抗議等した組合員(4月17日に差戻控訴審判決予定)に脅迫行為があったかどうかを問うまでもなく、組合員の具体的な言動について共謀が認められないとした以外は、すべて、生コン産業の実態、京都地区における生コン業界の状況、関生支部の活動、関生支部と協同組合との交渉経緯や協調関係等を適確に踏まえた上で、被告人らに脅迫に当たる実行行為そのものがないとしたものである。

検察官は、関生支部が「ストライキや威力を背景に自らの要求に応じさせるスキーム」を確立していたとして恐喝罪の成立を主張したが、判決は「そもそも、ストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に予定されているものであるし、そうした意味で使用者側がストライキを避けたいと考えることは当然の前提になっている。」と判示し、検察官の主張を排斥した。判決には憲法や労働組合法という言葉はないが、争議権の趣旨を明確に摘示して労働組合として当然の行為についてそもそも脅迫に当たり得ないと判示しており、その意義は大きい。

一方、弁護人は、本件は労働組合つぶしを目的とした違法な起訴だったと主張したが、判決は、3事件とも無罪だからそれ以上の判断は必要がないとして、判断を示さなかった。しかし、判決は、検察官と弁護人いずれの側も大筋で争いのない事実を認定したうえで、被告人らにはそもそも犯罪に当たる行為がなかったと判示している。この点において、判決は事実上、検察官の起訴の誤りを示したものといえる。

関西一円の警察がゼネコンや大阪広域協と連携し、労働組合つぶしを企図して行った一連の弾圧は、実に18次のべ89人の逮捕と大阪・大津・和歌山・京都の各地裁への起訴が繰り返された。京都事件は一連の弾圧の最後に位置するものであり、検察官は懲役10年を求刑していた。

本判決の内容が示すとおり、そもそも本件起訴自体が誤っていたのである。検察・警察には猛省を促すとともに、控訴することなく早期に本判決を確定させるよう強く求める。

貧困ジャーナリズム大賞を受賞

MBS(毎日放送)が昨年3月に放映したドキュメンタリー『労組と弾圧~「関西生コン事件」を考える』が、貧困ジャーナリズム大賞2024の大賞を受賞。2月15日の授賞式で、制作を担当した伊佐治整ディレクター(写真)は「先行する『ここから』があるなかで、テレビ局としてやるべきことは、やはり「反対側の当事者」を取材することだと考えた」と話した。

MBS(毎日放送)が昨年3月に放映したドキュメンタリー『労組と弾圧~「関西生コン事件」を考える』が、貧困ジャーナリズム大賞2024の大賞を受賞。2月15日の授賞式で、制作を担当した伊佐治整ディレクター(写真)は「先行する『ここから』があるなかで、テレビ局としてやるべきことは、やはり「反対側の当事者」を取材することだと考えた」と話した。<選評>

のべ11名もの無罪確定者を出した労働組合弾圧、関西生コン事件は、その異様さや規模にもかかわらず、マスメディアは沈黙をつづけてきた。そうしたなかで、本作は地上波で初めて、しかも渦中の関西地域で制作・放映されたことが高く評価された。先行作品として、日本の労働政策による貧困を指摘した書籍『賃金破壊』(2022年、本賞候補作、著者が審査委員だったため辞退)、ドキュメンタリー映画『ここから』(2023年貧困ジャーナリズム賞)があるが、本作は、元警視総監、無罪判決を出した裁判官、経営側、SNSによる組合へのヘイトスピーチを拡散した団体幹部などを直接取材して生々しく映像化し、先行作品の蓄積を大きく進めたことでも大賞に推された。(一般社団法人反貧困ネットワーク)

貧困ジャーナリズム大賞授賞式 ココをクリック

関連記事 ココをクリック

MBSニュース ココをクリック

増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国

勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――

朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。

1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。

なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合つぶしが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。

◆主な目次

はじめに――増補にあたって

プロローグ

第1章 「賃金が上がらない国」の底で

第2章 労働運動が「犯罪」になった日

第3章 ヘイトの次に警察が来た

第4章 労働分野の解釈改憲

第5章 経営側は何を恐れたのか

第6章 影の主役としてのメディア

第7章 労働者が国を訴えた日

エピローグ

補章 反攻の始まり

増補版おわりに

現代を取り巻く重要な社会問題を考える5作品と「戦後80年企画」の3作品が発表されました。関連記事:ココをクリック

『TBSドキュメンタリー映画祭2025』

予告映像 ココをクリック

予告編一覧 ココをクリック

そのなかで、伊佐治整ディレクター『労組と弾圧』が上映されることが決定しました。

『労組と弾圧』

労働組合員が「ストライキして逮捕」。ミキサー運転手の労働組合「連帯労組関西地区生コン支部」、通称「関生(カンナマ)」を狙った事件。知られざる戦後最大規模の「労働事件」の真相に迫る。【予告編 『労組と弾圧』】 ココをクリック

労働組合員が「ストライキして逮捕」。ミキサー運転手の労働組合「連帯労組関西地区生コン支部」、通称「関生(カンナマ)」を狙った事件。知られざる戦後最大規模の「労働事件」の真相に迫る。【予告編 『労組と弾圧』】 ココをクリック『TBSドキュメンタリー映画祭2025』開催概要

大 阪:テアトル梅田:3月28日(金)~ 4月10日(木)

京 都:アップリンク京都:3月28日(金)~ 4月10日(木)

名古屋:センチュリーシネマ:3月28日(金)~ 4月10日(木)

東 京:ヒューマントラストシネマ渋谷:3月14日(金)~ 4月3日(木)

福 岡:キノシネマ天神:3月28日(金)~ 4月10日(木)

札 幌:シアターキノ:4月開催

加茂生コン事件差し戻し審完全無罪判決を獲得するべく、12月17日から新たに加茂生コン事件署名活動がスタートしました。

京都事件については団体署名でしたが、加茂生コン事件については各地の要望をふまえて個人と団体の2種類の署名活動に取り組むことになりました。

京都事件については団体署名でしたが、加茂生コン事件については各地の要望をふまえて個人と団体の2種類の署名活動に取り組むことになりました。「関西生コンを支援する会」は、署名活動用に加茂生コン事件とはなにかを描いたニュース号外(漫画新聞)を発行しています。

提 出 先:大阪高等裁判所第3刑事部

署名の種類:団体署名と個人署名の2種類

署名用紙は、団体署名 ココをクリック 個人署名 ココをクリック

集約と提出:第1次集約 1月末日

第2次集役 2月末日

最終週役 3月末日

送 り 先:〒101ー0062

東京都千代田区神田駿河台3ー2ー11 連合会館

フォーラム平和・人権・環境気付

関西生コンを支援する会 ホームページ ココをクリック

TEL:03ー5289ー8222

【竹信三恵子のホントの話】

デモクラシータイムスで、「関西生コン事件」の解説。刑事裁判で無罪になった二人の組合員と、組合員を雇った、組合員に仕事を出したことを背景にセメントの販売を拒絶され兵糧攻めにあっているセメント製造業者をインタビュー。また、「産業別労働組合」の歴史の経過を詳しく解説。

デモクラシータイムスで、「関西生コン事件」の解説。刑事裁判で無罪になった二人の組合員と、組合員を雇った、組合員に仕事を出したことを背景にセメントの販売を拒絶され兵糧攻めにあっているセメント製造業者をインタビュー。また、「産業別労働組合」の歴史の経過を詳しく解説。動画閲覧できます ココをクリック

ドキュメンタリー番組の前に放送されたMBSラジオ「関西生コン事件とは何か」がネットで聞けるようになりました。

以下のところから聞くことができます。

▼Spotify ココをクリック

▼Apple ココをクリック

▼Amazon ココをクリック

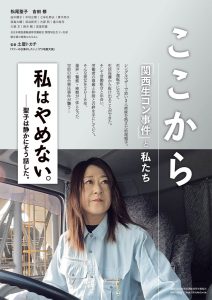

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち

この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれている。

お問い合わせはコチラ ココをクリック

ー 公判予定 ー

| 3月4日 大津2次事件 大阪高裁 | 14:30~ |

|---|---|

| 3月7日 国家賠償請求 東京地裁 | 10:00~ |

関西生コン事件ニュース 113([「関西生コン事件」国賠訴訟 2/18 組合側証人5人の尋問) ココをクリック

関西生コン事件ニュース 101(東京新聞「こちら情報部」) ココをクリック

東京新聞「こちら情報部」

保育園に入れるための就労証明が犯罪? 労組は反社? 逆転無罪が相次ぐ「関西生コン事件」が示す民主主義の危機 ココをクリック