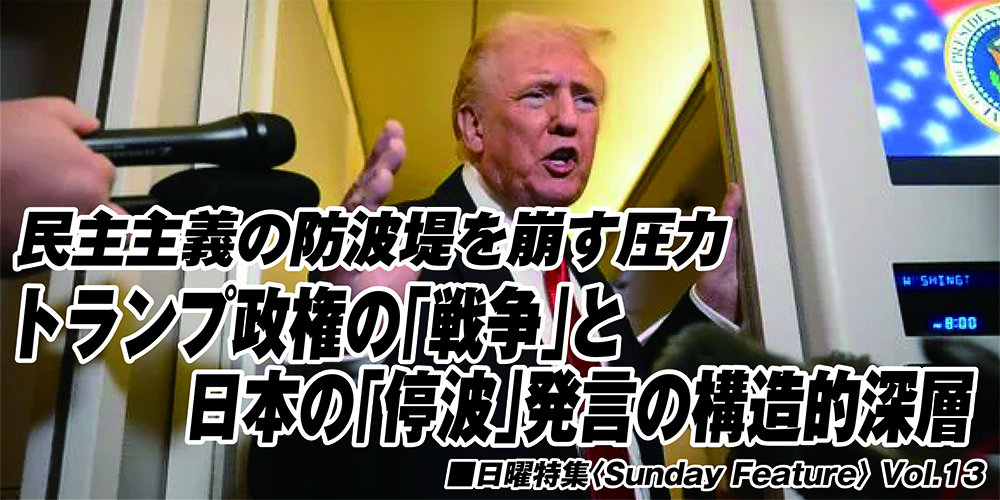

民主主義の防波堤を崩す圧力

トランプ政権の「戦争」と日本の「停波」発言の構造的深層

自由と民主主義の盟主とされてきた米国で顕在化した報道への圧力は、日本の言論空間にも同様の、あるいはより巧妙な危険が潜んでいることを示唆しています。巨額な賠償請求と行政権限の示唆という、手法は違いますが、その本質が「権力の監視を弱める」という点で共通するこれらの圧力は、民主主義の根幹を揺るがす構造的な問題を示しています。

「権力者の「名誉」を盾にした「言論抑圧のビジネスモデル」」

ドナルド・トランプ大統領が、自身に批判的な報道機関を「国民の敵」と公然と呼び、組織的かつ継続的な圧力をかけた背景には、「名誉毀損訴訟」を威嚇の道具として用いるという、極めて戦略的な意図が見て取れます。

「巨額訴訟による報道の「財政的検閲」」

ドナルド・トランプ氏は、自身に批判的あるいは敵対的と見なした複数の有力報道機関に対し、次々と訴訟を提起しました。特にその損害賠償請求額は異常な高額さで注目されました。具体的には、ニューヨーク・タイムズ紙に対しては「名誉毀損」を理由に、日本の一般会計予算の一部にも匹敵する150億ドル(約2兆2千億円)という巨額の賠償を求める訴訟を提起し、ウォールストリート・ジャーナル紙に対しても富豪との交友関係に関する報道を巡り100億ドルの損害賠償を要求しました。このような訴訟の乱発は、通常の裁判目的を超越しています。これは「言論抑圧のビジネスモデル」とも呼ばれ、訴訟にかかる膨大な弁護費用や時間、そして敗訴リスクによる財政的重圧をメディアにかけ、政権に不都合な報道を事前に断念させる「財政的検閲」として機能します。特に米国では、名誉毀損訴訟において「公的人物(Public Figure)」に対する報道の基準が厳しく、「現実的悪意(Actual Malice)」の証明が求められますが、この巨額請求は、その立証が困難であっても、裁判の長期化自体を武器とするものです。この手法が日本に持ち込まれれば、訴訟リスクを恐れたメディアによる「自己検閲」が常態化し、ジャーナリズムの精神が根底から蝕まれてしまいます。

ドナルド・トランプ氏は、自身に批判的あるいは敵対的と見なした複数の有力報道機関に対し、次々と訴訟を提起しました。特にその損害賠償請求額は異常な高額さで注目されました。具体的には、ニューヨーク・タイムズ紙に対しては「名誉毀損」を理由に、日本の一般会計予算の一部にも匹敵する150億ドル(約2兆2千億円)という巨額の賠償を求める訴訟を提起し、ウォールストリート・ジャーナル紙に対しても富豪との交友関係に関する報道を巡り100億ドルの損害賠償を要求しました。このような訴訟の乱発は、通常の裁判目的を超越しています。これは「言論抑圧のビジネスモデル」とも呼ばれ、訴訟にかかる膨大な弁護費用や時間、そして敗訴リスクによる財政的重圧をメディアにかけ、政権に不都合な報道を事前に断念させる「財政的検閲」として機能します。特に米国では、名誉毀損訴訟において「公的人物(Public Figure)」に対する報道の基準が厳しく、「現実的悪意(Actual Malice)」の証明が求められますが、この巨額請求は、その立証が困難であっても、裁判の長期化自体を武器とするものです。この手法が日本に持ち込まれれば、訴訟リスクを恐れたメディアによる「自己検閲」が常態化し、ジャーナリズムの精神が根底から蝕まれてしまいます。

「米国防総省の「制度的締め付け」と報道の自由への挑戦」

トランプ政権下の国防総省が打ち出した新たな取材指針は、報道の自由に対する深刻な脅威として、アメリカの主要メディアから強い反発を受けました。この指針は、政権の承認を得ていない作戦関連情報や部隊行動の詳細などを報じた記者に対し、記者証(プレスパス)を取り消す可能性を示唆するものであり、行政が恣意的に取材活動に介入し、政権にとって不都合な記者を情報アクセスの場から物理的に排除する危険性を明確に示しました。記者証の取り消しは、政権にとって「敵」と見なされる記者を情報源から締め出す「制度的締め付け」として機能し、合衆国憲法修正第1条が確立してきた報道の自由の歴史に対する正面からの挑戦でした。さらに問題となったのは、国防総省が報道機関に対し、この新たな取材規定(制約書)への署名を求め、期限までに署名がない場合は記者証の返納を要求した点です。これに対し、通常トランプ政権寄りとされるFOXニュースを含むほぼ全てのアメリカ主要メディアが、報道の自由を規制する内容に強く反発し、署名を拒否しました。結果として、主要メディアの記者は国防総省内に設けられた報道機関向けのスペースから一斉に退去し、取材記者証を返却するという形で、行政による報道規制の試みに対し、断固として抗議の意思を示しました。

トランプ政権下の国防総省が打ち出した新たな取材指針は、報道の自由に対する深刻な脅威として、アメリカの主要メディアから強い反発を受けました。この指針は、政権の承認を得ていない作戦関連情報や部隊行動の詳細などを報じた記者に対し、記者証(プレスパス)を取り消す可能性を示唆するものであり、行政が恣意的に取材活動に介入し、政権にとって不都合な記者を情報アクセスの場から物理的に排除する危険性を明確に示しました。記者証の取り消しは、政権にとって「敵」と見なされる記者を情報源から締め出す「制度的締め付け」として機能し、合衆国憲法修正第1条が確立してきた報道の自由の歴史に対する正面からの挑戦でした。さらに問題となったのは、国防総省が報道機関に対し、この新たな取材規定(制約書)への署名を求め、期限までに署名がない場合は記者証の返納を要求した点です。これに対し、通常トランプ政権寄りとされるFOXニュースを含むほぼ全てのアメリカ主要メディアが、報道の自由を規制する内容に強く反発し、署名を拒否しました。結果として、主要メディアの記者は国防総省内に設けられた報道機関向けのスペースから一斉に退去し、取材記者証を返却するという形で、行政による報道規制の試みに対し、断固として抗議の意思を示しました。

「「放送法」の解釈を武器とした「行政的牽制」の深層」

一方、日本における報道への圧力は、「放送法」という既存の法制度の解釈を巡る問題として表面化しました。この手法は、行政権限の潜在的な脅威を巧みに利用し、放送局を萎縮させるという、より巧妙で間接的な手法です。

「電波停止発言と「伝家の宝刀」の露出」

高市早苗氏が総務大臣在任中の2016年に発した「電波停止の可能性」への言及は、放送免許の取り消しという総務大臣の持つ「伝家の宝刀」を初めて公の場で振りかざしたに等しい行為でした。これは、放送法が規定する「政治的公平」という基準を、個別の番組内容に対する行政処分の根拠として利用できるという、従来の政府解釈を意図的に拡張し、あるいは逸脱しようとするものでした。

高市早苗氏が総務大臣在任中の2016年に発した「電波停止の可能性」への言及は、放送免許の取り消しという総務大臣の持つ「伝家の宝刀」を初めて公の場で振りかざしたに等しい行為でした。これは、放送法が規定する「政治的公平」という基準を、個別の番組内容に対する行政処分の根拠として利用できるという、従来の政府解釈を意図的に拡張し、あるいは逸脱しようとするものでした。

「憲法と放送法の精神の無視」

日本の放送法は、「放送の不偏不党、真実および自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する」ことを目的の第一に掲げています。第4条の番組編集準則は、あくまで放送事業者の「自律」を促すためのものであり、政府がこれを理由に業務停止や電波停止などの行政処分を行うことは、検閲の禁止を定めた憲法21条の精神に反すると考えられてきました。高市氏の発言は、この民主主義の防波堤であるはずの法解釈を意図的に揺さぶり、行政指導の強化と行政処分の可能性という二重の圧力をかけ、放送局の自主規制(自己検閲)を狙ったものと強く指摘されています。

日本の放送法は、「放送の不偏不党、真実および自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する」ことを目的の第一に掲げています。第4条の番組編集準則は、あくまで放送事業者の「自律」を促すためのものであり、政府がこれを理由に業務停止や電波停止などの行政処分を行うことは、検閲の禁止を定めた憲法21条の精神に反すると考えられてきました。高市氏の発言は、この民主主義の防波堤であるはずの法解釈を意図的に揺さぶり、行政指導の強化と行政処分の可能性という二重の圧力をかけ、放送局の自主規制(自己検閲)を狙ったものと強く指摘されています。

「民主主義の土台を守るために」

米国で為政者が行う巨額訴訟による経済的圧力と、日本で行政権力が行う電波停止の示唆などの行政的圧力は、その手法こそ異なれ、権力に都合の悪い声を抑え込むという点で本質的に同じです。前者はメディアに財政的重圧をかけ、報道の事前断念(財政的検閲)を狙い、後者は事業存続を脅かす行政処分の警告によって、自主的な検閲を促します。報道機関が「為政者の耳に痛い事実」を恐れずに伝えられなければ、公権力へのチェック&バランスが失われ、民主主義は実質的に機能しなくなります。したがって、国民は日米両国の事例から、いかなる不当な圧力に対しても、憲法が保障する「表現の自由」の原則を死守し、開かれた言論空間を維持していく責務を負っていると言えます。

真相はこれだ!関生事件 無罪判決!【竹信三恵子の信じられないホントの話】20250411【デモクラシータイムス】

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

動画閲覧できます ココをクリック

増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国

勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――

朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。

1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。

なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合潰しが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。

◆主な目次

はじめに――増補にあたって

プロローグ

第1章 「賃金が上がらない国」の底で

第2章 労働運動が「犯罪」になった日

第3章 ヘイトの次に警察が来た

第4章 労働分野の解釈改憲

第5章 経営側は何を恐れたのか

第6章 影の主役としてのメディア

第7章 労働者が国を訴えた日

エピローグ

補章 反攻の始まり

増補版おわりに

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たちこの映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれているお問い合わせはコチラ ココをクリック

ー 公判予定 ー

| 公判の予定はありません |

|

|---|