熱狂の裏に隠された三つの「負の遺産」と国家プロジェクトの「無責任」

「いのち輝く未来社会のデザイン」という空虚なテーマを掲げた大阪・関西万博は、会期終盤の「熱狂」とでも言うべき追い込みで何とか多くの来場者を呼び込み、その幕を閉じました。しかし、これは国を挙げた「一大浪費プロジェクト」であったがゆえに、開催前から指摘されていた三つの看過できない重大な課題は、閉幕後の日本社会に残される許されざる「負の遺産」として、国・大阪府・大阪市の三者が一体となって国民にツケを回す喫緊の課題となっています。この万博が「成功」だったなどと強弁できるか否かは、今後、これら三者がいかに連携し、国民への「責任」を果たし、今後出てくる問題にも目を背けることなく対応していくかにかかっています。

「多様な文化の受容と共生の理想」の欺瞞」

戦後80年の節目、世界秩序が大きく揺らぶられ「自国第一」や排外主義が広がる現代において、大阪・関西万博は参加国の個性や食文化に触れることを通して、相互理解を「深める場となった」などと美化されています。国際社会の理想像とも映る光景などと持ち上げていますが、この「自国第一」が広まる今の時代に、巨額の公費を投じ、多様な文化を受け入れ、共に生きる重要性を発信したという「意義」は、わずか半年で終わる「夢」に過ぎず、この一過性のレガシー(遺産)を次代に伝えられる保証などどこにもありません。

戦後80年の節目、世界秩序が大きく揺らぶられ「自国第一」や排外主義が広がる現代において、大阪・関西万博は参加国の個性や食文化に触れることを通して、相互理解を「深める場となった」などと美化されています。国際社会の理想像とも映る光景などと持ち上げていますが、この「自国第一」が広まる今の時代に、巨額の公費を投じ、多様な文化を受け入れ、共に生きる重要性を発信したという「意義」は、わずか半年で終わる「夢」に過ぎず、この一過性のレガシー(遺産)を次代に伝えられる保証などどこにもありません。

「公費負担の無責任な増大と目標未達の責任」

大阪・関西万博は、当初目標の一般入場者数2,820万人には遠く及ばず、約2,500万人超に留まりました。運営費については、万博協会が230億円以上の「黒字」などと謳い、吉村大阪府知事は「合格点」との見方を示していますが、この「黒字達成」は、本来運営費に含むべき警備費の一部を国が国民の税金で肩代わりした結果であり、運営費自体も当初計画の809億円から1,160億円へと無責任に増大しています。

大阪・関西万博は、当初目標の一般入場者数2,820万人には遠く及ばず、約2,500万人超に留まりました。運営費については、万博協会が230億円以上の「黒字」などと謳い、吉村大阪府知事は「合格点」との見方を示していますが、この「黒字達成」は、本来運営費に含むべき警備費の一部を国が国民の税金で肩代わりした結果であり、運営費自体も当初計画の809億円から1,160億円へと無責任に増大しています。

会場建設費、インフラ整備、「空飛ぶクルマ」などの実証事業を含めた国費の総額は4兆円を超すとされ、国民一人あたり4万円の負担に相当します。巨額の公費が投入された万博の「成功」は、公費負担の大幅な増大という「代償」の上に成り立っており、財政難のなかでこれだけの国費を投じた「意義」、そして未来につながる確かな「レガシー」の創出こそが、真の成功として国民から厳しく問われるべき課題です。

会場建設費、インフラ整備、「空飛ぶクルマ」などの実証事業を含めた国費の総額は4兆円を超すとされ、国民一人あたり4万円の負担に相当します。巨額の公費が投入された万博の「成功」は、公費負担の大幅な増大という「代償」の上に成り立っており、財政難のなかでこれだけの国費を投じた「意義」、そして未来につながる確かな「レガシー」の創出こそが、真の成功として国民から厳しく問われるべき課題です。

資金拠出の最大主体である国(経済産業省・内閣官房)は、建設費・運営費の膨張に関する詳細な経緯と根拠、公費負担の最終的な内訳を国民に透明性を持って説明する「責任」があります。特に、警備費などの国費への付け替えの妥当性について徹底的な検証が求められます。実施主体であった大阪府・大阪市、そして博覧会協会は、コスト管理のガバナンスの問題点を自己検証し、国と連携して真因を究明し、将来のプロジェクトへの「教訓」とする義務があります。この検証は、会計検査院による厳格なチェックを経て、公的な「無責任」を明確にしなければなりません。

資金拠出の最大主体である国(経済産業省・内閣官房)は、建設費・運営費の膨張に関する詳細な経緯と根拠、公費負担の最終的な内訳を国民に透明性を持って説明する「責任」があります。特に、警備費などの国費への付け替えの妥当性について徹底的な検証が求められます。実施主体であった大阪府・大阪市、そして博覧会協会は、コスト管理のガバナンスの問題点を自己検証し、国と連携して真因を究明し、将来のプロジェクトへの「教訓」とする義務があります。この検証は、会計検査院による厳格なチェックを経て、公的な「無責任」を明確にしなければなりません。

大阪・関西万博の閉幕後、最大の焦点となるのが会場跡地である夢洲の活用です。ポスト万博の経済活性化策として、2030年開業を目指すカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の建設が鍵とされてきました。しかし、IRの開業遅れが現実味を帯びることで、万博閉幕後の約5年間は夢洲が大規模な遊休地となる「空白期間」が発生する見込みです。

この「空白の5年間」は、公費を投じて整備されたインフラの維持管理費や、象徴的な大屋根リングなどの万博施設の撤去・保存費用が、未来への許されざる「負の遺産」として重くのしかかることを意味します。税金で賄われた巨額の投資が無駄になりかねないこの問題に対し、土地利用計画とインフラ整備の主体である大阪府・大阪市は、IR開業までの遊休地の暫定的な活用策を策定し、維持管理費の負担を最小限に抑える喫緊の「責任」を負っています。同時に、IR誘致という「国策」と絡めて夢洲全体のグランドデザインに関与してきた国も、府市と連携し、インフラ維持・活用に関する技術的・財政的な支援策を講じる必要があります。

この「空白の5年間」は、公費を投じて整備されたインフラの維持管理費や、象徴的な大屋根リングなどの万博施設の撤去・保存費用が、未来への許されざる「負の遺産」として重くのしかかることを意味します。税金で賄われた巨額の投資が無駄になりかねないこの問題に対し、土地利用計画とインフラ整備の主体である大阪府・大阪市は、IR開業までの遊休地の暫定的な活用策を策定し、維持管理費の負担を最小限に抑える喫緊の「責任」を負っています。同時に、IR誘致という「国策」と絡めて夢洲全体のグランドデザインに関与してきた国も、府市と連携し、インフラ維持・活用に関する技術的・財政的な支援策を講じる必要があります。

「IRの有無に関わらず存在する夢洲の環境問題」

さらに深刻なのは、IR建設事業の進捗とは切り離して考えなければならない、夢洲が抱える根源的な環境問題です。夢洲は、かつて大阪湾の廃棄物処分場として埋め立てられた人工島であり、その地盤は不安定で特有の環境リスクを内包しています。

具体的には、廃棄物の分解過程で発生するメタンガスの処理・管理、そして水質や土壌に含まれる有害物質の管理など、複合的な環境問題が常態的に存在します。これらの問題は、IRの開業が遅れるか否か、あるいはカジノ建設の是非に関わらず、土地利用において常にリスクとして伴うものです。万博の跡地整備を進めるにあたり、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを掲げたことが空虚なものとならないよう、経済効果だけでなく、人命軽視の観点からもこれらの環境負荷に厳しく対応しなければなりません。

具体的には、廃棄物の分解過程で発生するメタンガスの処理・管理、そして水質や土壌に含まれる有害物質の管理など、複合的な環境問題が常態的に存在します。これらの問題は、IRの開業が遅れるか否か、あるいはカジノ建設の是非に関わらず、土地利用において常にリスクとして伴うものです。万博の跡地整備を進めるにあたり、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを掲げたことが空虚なものとならないよう、経済効果だけでなく、人命軽視の観点からもこれらの環境負荷に厳しく対応しなければなりません。

IR誘致には、依存症への懸念などカジノへの反対論も根強いなか、大阪府・大阪市、そして国は、まず「負の遺産」としての財政的負担を最小限に抑える責任と、そして「未来社会のデザイン」を謳った万博の跡地として、メタンガスや水質汚染といった環境問題を克服し、持続可能な土地利用を実現するという二重の責任を問われています。

「万博協会の運営上の失態と理念と現実の矛盾」

万博協会の運営には、厳しい目が向けられ、課題が露呈しました。「並ばない万博」を目指した予約システムが複雑で前売り券販売不振の一因となり、硬直的な組織体質から当日券設定が遅れるなど、お粗末な事態が発生しました。また、8月の地下鉄停電時に1.1万人が会場で一夜を過ごすなど、交通アクセスと危機管理の脆弱性も明らかになり、来場者の安全を最優先する意識が浸透していたか疑問が残ります。さらに、パビリオン工事を巡る工事費の未払い問題が発生しており、協会は当事者間の問題としているものの、関係省庁や大阪府市と連携し、事態収拾に努める必要があります。

万博協会の運営には、厳しい目が向けられ、課題が露呈しました。「並ばない万博」を目指した予約システムが複雑で前売り券販売不振の一因となり、硬直的な組織体質から当日券設定が遅れるなど、お粗末な事態が発生しました。また、8月の地下鉄停電時に1.1万人が会場で一夜を過ごすなど、交通アクセスと危機管理の脆弱性も明らかになり、来場者の安全を最優先する意識が浸透していたか疑問が残ります。さらに、パビリオン工事を巡る工事費の未払い問題が発生しており、協会は当事者間の問題としているものの、関係省庁や大阪府市と連携し、事態収拾に努める必要があります。

加えて、「いのち輝く未来社会のデザイン」という大それたテーマと、環境負荷や大量の廃棄物発生というおぞましい現実との乖離は、万博の存在意義そのものを問うものです。この理念と現実の矛盾は、一過性のイベントの問題に留まらず、日本の国際社会における約束に関わるため、国が主導権を握り、国際的な課題として対応すべきです。環境省や経済産業省は、廃棄物処理と将来的な国際イベントにおける持続可能な運営基準確立のリーダーシップを発揮する必要があります。大阪府・大阪市は、会場の解体・撤去・跡地利用において、環境負荷を最小限に抑え、リサイクル・リユースを最大限に進める計画を実行し、万博の欺瞞的な理念を具体的なレガシーとして結実させる「責任」を果たす必要があります。これは、国・大阪・自治体が一体となった「御政(まつりごと)」として、持続可能な社会への移行を世界に示す「最後の言い訳の機会」となるのですから。

加えて、「いのち輝く未来社会のデザイン」という大それたテーマと、環境負荷や大量の廃棄物発生というおぞましい現実との乖離は、万博の存在意義そのものを問うものです。この理念と現実の矛盾は、一過性のイベントの問題に留まらず、日本の国際社会における約束に関わるため、国が主導権を握り、国際的な課題として対応すべきです。環境省や経済産業省は、廃棄物処理と将来的な国際イベントにおける持続可能な運営基準確立のリーダーシップを発揮する必要があります。大阪府・大阪市は、会場の解体・撤去・跡地利用において、環境負荷を最小限に抑え、リサイクル・リユースを最大限に進める計画を実行し、万博の欺瞞的な理念を具体的なレガシーとして結実させる「責任」を果たす必要があります。これは、国・大阪・自治体が一体となった「御政(まつりごと)」として、持続可能な社会への移行を世界に示す「最後の言い訳の機会」となるのですから。

真相はこれだ!関生事件 無罪判決!【竹信三恵子の信じられないホントの話】20250411【デモクラシータイムス】

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。

動画閲覧できます ココをクリック

増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国

勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――

朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。

1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。

なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合潰しが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。

◆主な目次

はじめに――増補にあたって

プロローグ

第1章 「賃金が上がらない国」の底で

第2章 労働運動が「犯罪」になった日

第3章 ヘイトの次に警察が来た

第4章 労働分野の解釈改憲

第5章 経営側は何を恐れたのか

第6章 影の主役としてのメディア

第7章 労働者が国を訴えた日

エピローグ

補章 反攻の始まり

増補版おわりに

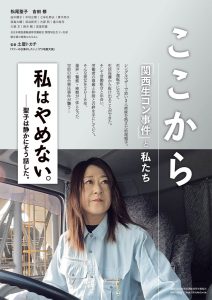

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち

映画 ここから 「関西生コン事件」と私たちこの映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれているお問い合わせはコチラ ココをクリック

ー 公判予定 ー

| 11月18日 大津第2次事件 大阪高裁(判決) |

14:30~ |

|---|